汉语的平仄声调遇上非洲大地的热情鼓点,当千年古琴的清音回响在西非的晴空下,文化的纽带便悄然编织成一段跨越山海的情谊。在这片撒哈拉以南的土地上,一群年轻的汉语教师用汉字书写相遇的惊喜,用琴弦拨动心灵的共鸣。三年间,他们与学生从陌生到相知,从课堂上的“你好”到课后的“知音难觅”;从初次触摸古琴的好奇,到共同奏响《沧海一声笑》时的默契……这些片段,是文化的对话,更是人与人间最质朴的温暖。

多哥孔院三年记:汉语与琴声编织的温暖时光

今年是我在非洲多哥洛大孔院任教的第三年,也是最后一年。每当回顾这段教学生涯,恍若沉浸于悠长的夏日长梦。汉语课上常被学生天马行空的造句逗得忍俊不禁,Whatsapp里收到学生认真书写的汉语短讯总觉心头温热,生日当天推开门听见三语生日歌的意外惊喜,汉语英雄会上见证学生精心准备的诗歌朗诵;古琴课堂虽曾因学生接连调断两根琴弦哭笑不得,期末考核时却常为他们突飞猛进的琴艺惊艳;中文专业学生带着宝宝上课时被小生命纯真的笑靥治愈,日常工作中更被会计Madame Alice和学生们的关怀温暖......这场跨越三载春秋的梦境太过美好,让沉醉其中的我迟迟不愿醒来,纵使终须别离,这段记忆也将在时光长河里永远闪耀。

“谢谢老师,我不再来上课了,因为我一岁的宝宝没人照顾,但我和你在线。谢谢。”仅上了四个星期课程的伊茜因家庭责任不得不离开课堂,我后来发现,课堂三组组长龚泽手机视频会议里持续亮着的窗口,竟是他特意为伊茜开启的在线通道。要知道在多哥,网络资费可以说是奢侈(20G流量约需120元人民币),即使是教师都觉得昂贵,更何况这些为谋生而学习汉语的学生。在这里,不辞而别的学生时有出现,能坚持请假已十分难得,像伊茜这般克服困难坚持线上学习的学生,实属凤毛麟角。

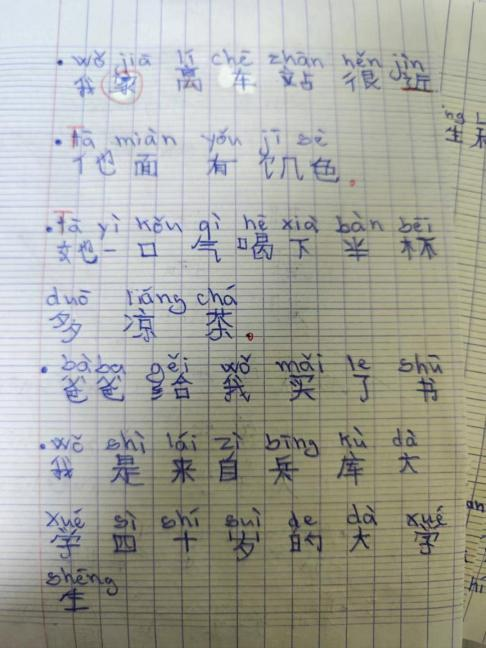

学生们的语言创造力常带我来意外之喜。在水平班三年级的课上,面对“你 洗 水果 好 吗 了”的组句题,吴克杰同学手一举:“老师,请问可以说‘你好,水果洗了吗’吗?”"啊......这出乎意料的答案也没毛病。更令人惊叹的是仅学习月余的曼伟同学,在作业中写出“面:他面有饥色”、“茶:她一口气喝下半杯凉茶”这般精准运用且语法严谨的句子,如果当时这名学生在面前,我一定会比个大拇指夸赞她。如今这位潜力无限的学生已随班升至四年级,她的听写准确率与工整的书写,始终是班级典范。

前几天孔院进行2025年汉语桥多哥赛区预选赛,在即兴问答环节,水平班四年级的学生罗宇抽到问题“你毕业以后打算做什么”。学生寻思片刻,说到:“我想成为大的吹的人。” 这是什么意思呢?评委根据当时语境,才艺展示他表演了吹小号,猜出他是想说“我想成为厉害的小号手”。“小号手”、“厉害”两个词超纲,用“大的吹的人”代替,虽然用词粗糙了亿点点,但表意达到了,更是笑倒台下一片老师。还记得张老师曾经分享过中文专业学生于顾造词“开人”。不知道“动手术”怎么表达的于顾,学过“开窗”“开门”,理解了“开”这个动词,竟举一反三地造出了“开人”一词。学生的语言创造力永远让我充满期待!

“笑笑今天来了吗?”每天课前,我总忍不住先到二年级教室张望。中文专业宇佳同学半年前生了小宝宝,宝宝还没满月便被她带到课堂。这个被班主任刘老师唤作"笑笑"的宝宝,总安静睡在教室后排,圆润的脸庞缀着葡萄般的眼眸,稍加逗弄便绽放笑颜,成为孔院教师们的“快乐源泉”。如今半岁有余的笑笑开始牙牙学语,偶尔课堂上的咿呀声有些影响教学,宇佳便将孩子托付给孔院会计Alice照看,这位财务工作者就此兼任起了照顾孩子的角色。

说起洛大孔院的会计Alice,相信看过上一篇往届志愿者梁英姿老师推文的朋友都不陌生(点击链接回顾:https://mp.weixin.qq.com/s/iX92g1zSV2UGXOu3eEZBew)。Alice在孔院物资管理上出了名的“抠门”,这也是职责所在。但相处久了,我越发觉得她像妈妈一样温暖。每天到孔院,只要看我脸色不好,她就会关切地问:“How are you, Zeng? Are you ok?” 我回一句“Fatiguée, Madame~”,她立刻就会上来抱抱我。上学期期末口语考试,中方教师从早八点忙到下午一点,不少人累得瘫在桌上。Alice一趟趟穿梭教室,给大家送矿泉水、送饮料,恨不得把汉堡也搬来。真舍不得她对学生“嘟嘟嘟”的大嗓门,还有那温暖的拥抱!这位在孔院坚守十几年、历经五六任中方院长的元老,近期和外方院长一同前往中国参加理事会了!

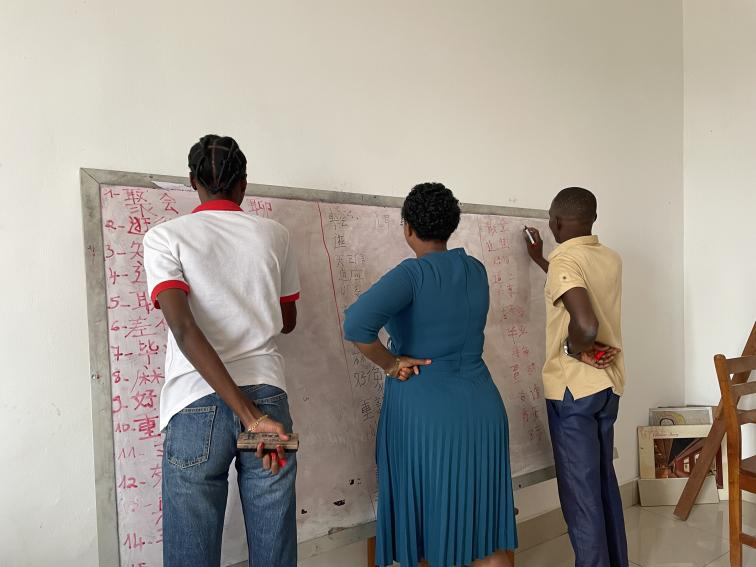

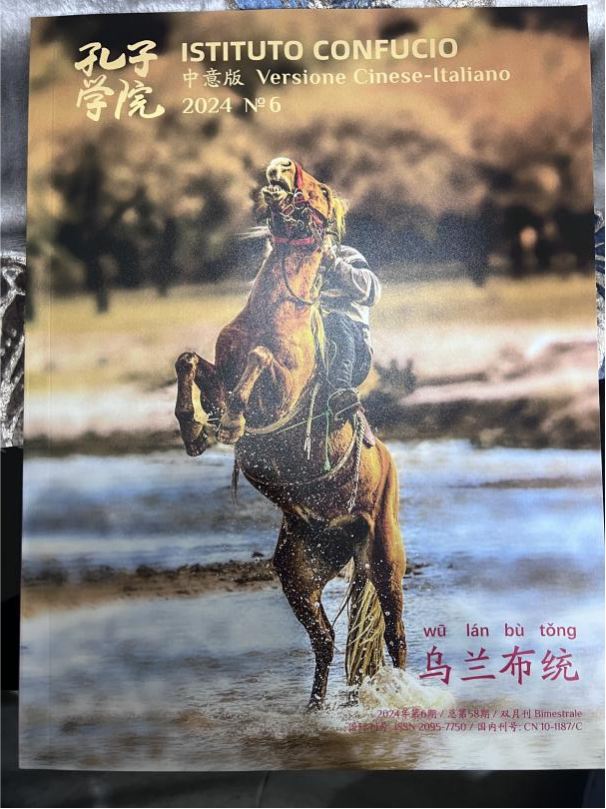

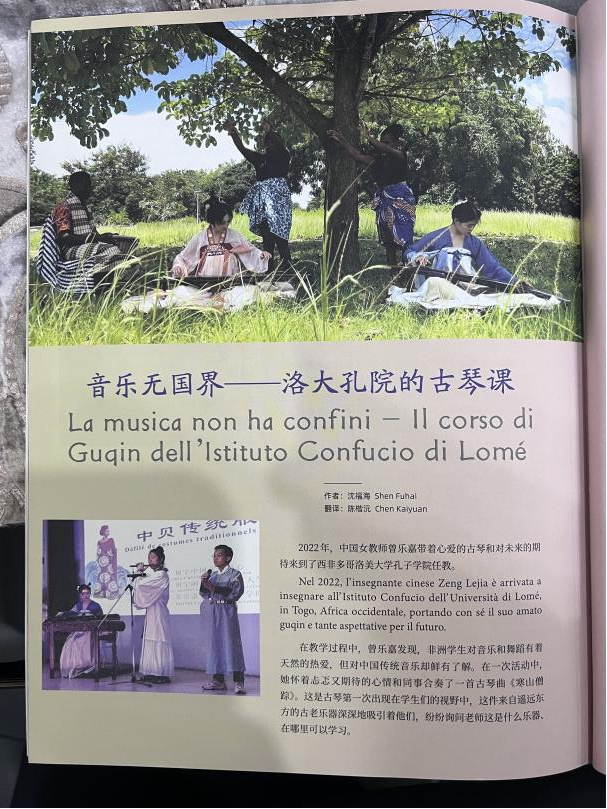

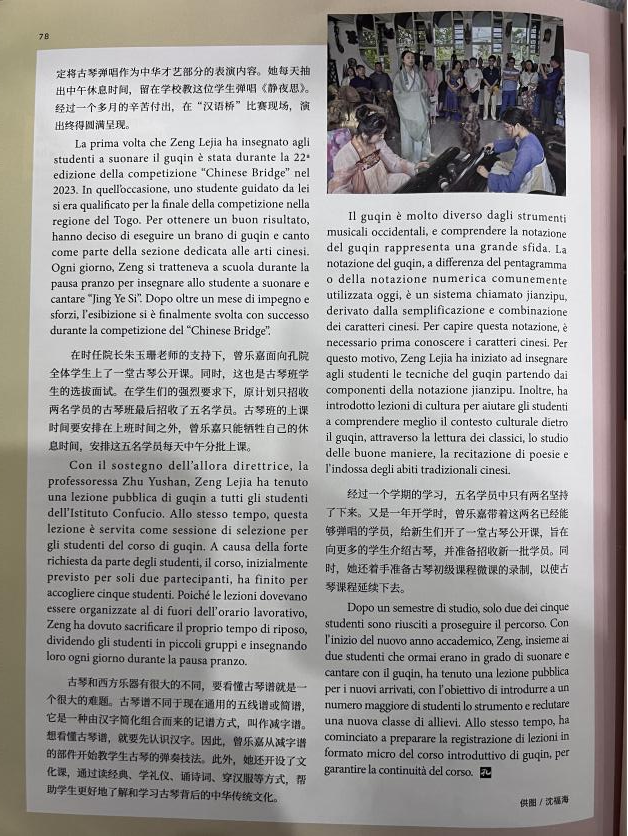

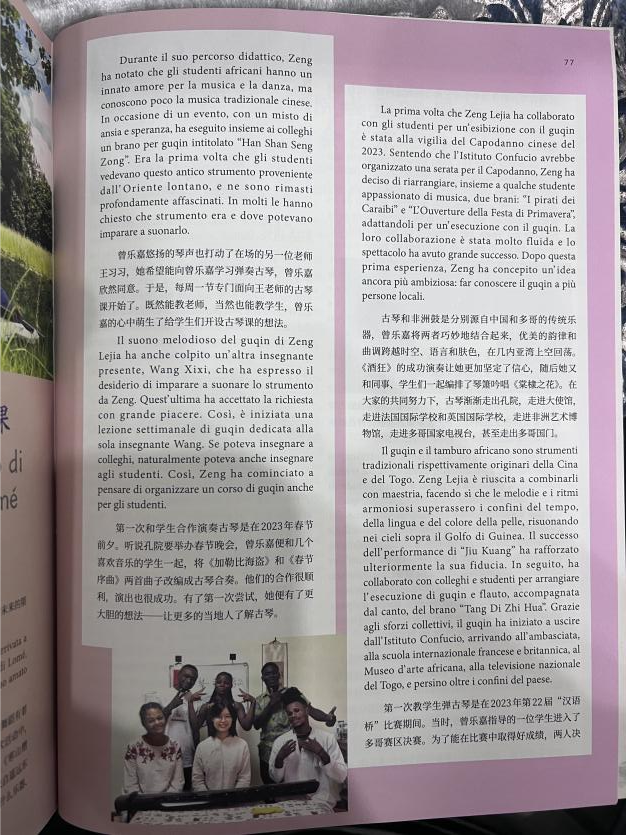

自2022年9月到岗,我最骄傲的成果就是参加了洛大孔院古琴班的教授。从最初的一对一、两把琴,到现在的一对二、三把琴;从自家客厅授课,到开辟孔院古琴教室;从牺牲午休时间,到纳入正常课程表,这一路满是酸甜苦辣。记得为纠正学生动作反复教学,或是苦等半小时却不见人影,最初的我急得直上火,如今早已适应这边的节奏,学会平和面对各种状况。(悄悄给下学期接手的小伙伴提个醒:放轻松,降低期待,慢慢来!)如今古琴班成果斐然:登上中国驻多哥大使馆活动舞台、走进当地行政学院展示中国文化,在汉语英雄会、孔院大型活动中大放异彩,还有学生闯进国琴网“元白杯”总决赛。从川外歌乐艺术中心到非洲多哥,古琴在这里落地生根,不仅登上孔子学院全球刊、新华社报道,还亮相法国音乐会、贝宁中国文化中心。未来,希望洛大孔院古琴班继续向前!

三年时光如白驹过隙,那些在孔院走廊回荡的汉语声、古琴弦颤的余韵、学生眼眸里闪烁的求知星光,终将汇入我的记忆长河中。伊茜的视频框里永远亮着的坚持,曼伟笔下生花的四字成语,罗宇口中笨拙却赤诚的“大的吹的人”,笑笑咿呀学语时无意识吐露的汉语音节——这些碎片拼凑出非洲大陆上最鲜活的文化交融图谱。当古琴声最后一次在洛大孔院的教室流淌,我知道,这三年并非夏日午梦的终结,而是一粒粒种子的发芽。它们会随着伊茜育儿间隙默写的汉字、吴克杰反复推敲的语法、Alice拥抱中未说出口的牵挂,在雨季丰沛的非洲土壤里,长成连接两大文明的藤蔓。告别时不必说再见,讲台上未擦净的粉笔痕,琴弦上学生残留的温度,早已替我们写下跨越山海的未完待续。

来稿: 英语学院2018级英语专业 曾乐嘉

2022年9月-2025年8月赴非洲多哥洛美大学孔子学院担任志愿者

三年,足以让一粒文化的种子破土成荫。在多哥的课堂上,汉语不再只是符号,而是学生们眼中闪烁的未来;古琴不再只是乐器,而是当地人心中“中国故事”的诗意注脚。那些因语言障碍而手足无措的清晨,那些因一曲合奏而热泪盈眶的黄昏,最终都沉淀为志愿者生命里闪着光的珍珠。在异国他乡播种文化的孔子学院人用青春丈量世界的广度,用真诚诠释“和而不同”的深度。每一次耐心的纠音、每一次文化的分享,都在无形中让“各美其美,美美与共”的理想照进现实。